-

最近の投稿

アーカイブ

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年6月

- 2025年3月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年4月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年3月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

月別アーカイブ: 10月 2025

2025年度 第2回文化講演会 「歌舞伎を愉しむ―舞台の魅力と裏側―」を開催しました(10月25日)

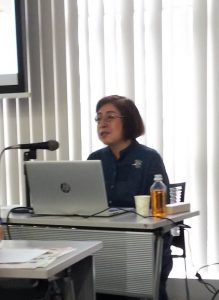

2025年10月25日(土)、大妻コタカ記念会館3階にて、2025年度第2回文化講演会「歌舞伎を愉しむ―舞台の魅力と裏側―」を開催しました。

講師には、長年にわたり歌舞伎に携わり、現在は歌舞伎解説者として活躍されている前川文子氏をお迎えしました。講演では、歌舞伎の基本的な楽しみ方から、舞台を支える裏方の仕事まで、多彩なテーマに沿って丁寧な解説が行われました。

配布資料には「セリフに親しむ」「化粧でわかる役柄」「江戸の芝居スタイル」「幕の内外と裏方」などが紹介され、参加者は時折うなずきながら熱心に聞き入っていました。特に印象的だったのは、「歌舞伎はどの演目から、という順番を考えずに、そのとき上演されているものから楽しむのがよい」というお話です。

また、「歌舞伎がわかるようになるまでには、八年くらいかかるものです」とのお言葉には、伝統芸能を長く見続けることの奥深さと、芸を磨く人々への敬意が感じられました。豊富な経験に裏打ちされたお話と、おだやかで親しみやすいお人柄が印象的で、参加者一同に深い余韻を残しま した。会場は終始あたたかな雰囲気に包まれ、拍手の中で講演が締めくくられました。

した。会場は終始あたたかな雰囲気に包まれ、拍手の中で講演が締めくくられました。

なお、大妻コタカ記念会では、来月11月の『紅葉の集い』では、歌舞伎座観劇会を予定しております。今回の講演で学んだ内容を実際の舞台で味わうまたとない機会となりました。

【講師プロフィール】

前川 文子(まえかわ ふみこ)氏/歌舞伎解説者

早稲田大学第一文学部演劇科卒。歌舞伎座内のフリーペーパーの編集・執筆や、スカパー!「歌舞伎チャンネル」での番組制作を担当。松竹株式会社演劇ライツ室を定年退職後、歌舞伎解説者として活動中。長年にわたり歌舞伎の魅力を伝える活動を続けている。

* * * * * *

【開催後記】

当日の司会進行と運営補助には、大妻女子大学放送研究会の学生会員が協力しました。落ち着いた進行と明るい対応で、講演会の運営を支え、会場を和やかな雰囲気にしてくれました。放送研究会の皆さんの活躍に感謝いたします。

カテゴリー: イベント

2025年度 第2回文化講演会 「歌舞伎を愉しむ―舞台の魅力と裏側―」を開催しました(10月25日) はコメントを受け付けていません

文化祭に参加しました

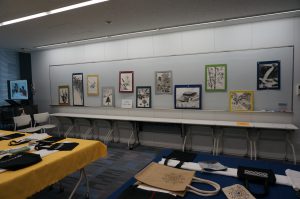

2025年10月15日(土)、16日(日)大妻女子大学の文化祭「大妻祭」と同日開催で『大妻コタカ記念会文化祭』を行い、記念会の活動の様子を皆さんにご覧いただきました。

千代田キャンパスのG棟4階では、年間を通して行っている生涯学習講習会「かな書道」「水墨画」「フラワーアレンジメント」「羊毛クラフト手芸」「世界の刺繍」の受講生の皆さんの作品を展示、コタカ先生の生涯等々を紹介。G棟3階では、大妻記念遺産部による「大妻コタカ青春ものがたり」の展示と展示説明が行われました。

千代田キャンパスのG棟4階では、年間を通して行っている生涯学習講習会「かな書道」「水墨画」「フラワーアレンジメント」「羊毛クラフト手芸」「世界の刺繍」の受講生の皆さんの作品を展示、コタカ先生の生涯等々を紹介。G棟3階では、大妻記念遺産部による「大妻コタカ青春ものがたり」の展示と展示説明が行われました。

今回も大妻の旧建造物跡地4か所をめぐるウォークラリー「千代田の一二三四歩き」を催しました。四つのチェックポイント ≪大妻神社分社跡地(アトリウム)、旧大妻講堂跡地(大妻通り沿い)、大妻コタカ住居跡地(つまっこひろば)、大妻コタカ住居の一室(大妻女子大学博物館)≫ には解説パネルを設置し、シールを集めてゴールした方には記念品を差し上げました。大妻の歴史の一端を知っていただくことができ、参加された方々には大変好評でした。

ご来場の皆様、ありがとうございました。

カテゴリー: 未分類

文化祭に参加しました はコメントを受け付けていません

生涯学習講習会を開催しました

「水引で彩る暮らしの小物づくりワークショップ -和紙のぬくもりと伝統の結び-」

2025年10月19日(日)、大妻コタカ記念会文化祭2日目、

大妻女子大学千代田キャンパス G棟3階アクティブラウンジにおいて、生涯学習講習会「水引で彩る暮らしの小物づくりワークショップ -和紙のぬくもりと伝統の結び-」を開催いたしました。

G棟3階アクティブラウンジにおいて、生涯学習講習会「水引で彩る暮らしの小物づくりワークショップ -和紙のぬくもりと伝統の結び-」を開催いたしました。

当日は、会員の方をはじめ一般の方々にも多数ご参加いただき、盛況のうちに終了いたしました。

今回の講習では、日本の伝統的な飾り結び「水引(みずひき)」をテーマに、あわじ結びや梅結びなどの技法を体験していただきました。

初心者でも取り組みやすいように太めのコードを使って練習し、まずはキーホルダーに仕立てました

そのあとで本番の水引三本を使って梅結びまでを完成させました

学生会員10名が運営補助として参加し、各テーブルで参加者の制作をサポートしました。参加者からは「初めてでも分かりやすかった」「自分の手で形になるのがうれしい」といった声が寄せられました。

水引細工は古くから「人と人を結ぶ」「ご縁をむすぶ」象徴として、祝い事や贈り物に欠かせない日本の伝統工芸です。ご参加くださいました皆様に感謝申し上げます。今後も大妻コタカ記念会では、暮らしの中に息づく日本の伝統文化を学び、体験できる講習会を企画してまいります。

開催概要

日 時:2025年10月19日(日)10:30〜14:30

会 場:大妻女子大学 千代田キャンパス G棟3階 アクティブラウンジ

主 催:大妻コタカ記念会

(文責:公益事業部)

カテゴリー: 未分類

生涯学習講習会を開催しました はコメントを受け付けていません

大妻神社の例大祭に伺いました

2025年9月23日(祝日)、今年も長野県松本市の大妻神社の例大祭に井上前会長と理事3人、同窓会長野から5人、同窓会富山から8人伺わせて頂きました。

秋晴れの清々しいお天気に恵まれ、コタカ先生が昭和39年に大鳥居近くに植樹された杉の木に迎えられ、氏子の皆様にもお忙しい中、温かく迎えて頂きました。

氏子総代の方から神社の詳しい資料も頂き、舞宮での雅楽の生演奏に美しい舞を拝見させて頂きました。

境内では、勇壮な山車回しに花火、山車は地名からなる上大妻(かみおおづま)と下大妻(しもおおづま)の2台、「おおづま」と発音は濁るそうです。それぞれに太鼓や笛の鳴り物を乗せて、境内を何度も力強く往復し、祭りに華やかさを添えていました。

大妻良馬先生・コタカ先生の大切にされてきた神社の例大祭に参列し、厳かな気持ちと共に在りし日の大妻家の方々の生活の一部を身近に感じられた貴重な一日となりました。

カテゴリー: 未分類

大妻神社の例大祭に伺いました はコメントを受け付けていません