-

最近の投稿

アーカイブ

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年6月

- 2025年3月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年4月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年3月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

カテゴリー別アーカイブ: 未分類

11月20日にちなんで

11月20日は大妻女子大学、大妻中学高等学校、大妻多摩中学高等学校の学校記念日に定められています。

この学校記念日の由来は、創立者大妻コタカ先生の戸籍上の誕生日からきています。

実際に生まれた日は1884年〈明治17年)6月21日ですが、農繁期の多忙な時期のため、役所への届け出をせず5カ月が経過し、11月になってやっと戸籍上に『コタカ』の名前が記載されたのです。

その『コタカ』も、「こんな忙しいときに生まれるなんて困った子だね」と言われ、家族はいつしか「困った子」「こまった、こまった」と、あやすようになったことから名づけられたとか。

小学校に通い始めた頃のコタカ先生は、一里〈約4km)の山道がこわくて学校嫌いになり、母を大層てこずらせますが、やがて通うことにも慣れ、一緒に通う友達もでき、学校大好き勉強大好きな少女になります。

幼友達の坂東アサノさんの思い出として、「コタカさんは幼少より頭がよく、すばしっこく、子供たちのガキ大将であった。学校への山道をかけっこしたり、かくれんぼしたりしながら通うのに、いつも何かうまい考えを持って勝っておられた」というエピソードが残っています。

利発な素地はすでにこのころから表れていたようです。

カテゴリー: 未分類

11月20日にちなんで はコメントを受け付けていません

女性のための防災教室〈宮城代表田中勢子さんの活躍)

11月9日(土)午後1時30分~4時、「新宿防災ウィーク2013」のイベントとして、大妻同窓会宮城代表、わしん倶楽部代表、防災士の田中勢子さんが『女性のための防災教室』と題し、工学院大学で講演を行いました。

この「新 宿防災ウィーク」のイベントとは、“ 自助・共助による災害に強いまちづくり ”を目指す取り組みとして、工学院大学と新宿駅周辺の事業者等が組織する新宿駅周辺防災対策協議会が中心となり、防災訓練の実施や地域減災セミナーを開催。

宿防災ウィーク」のイベントとは、“ 自助・共助による災害に強いまちづくり ”を目指す取り組みとして、工学院大学と新宿駅周辺の事業者等が組織する新宿駅周辺防災対策協議会が中心となり、防災訓練の実施や地域減災セミナーを開催。

今年は、東日本大震災を経験した女性防災士として減災・防災活動をされている卒業生の田中勢子さんが、クロスロードゲームや歩一歩たいそうを交え、女性の視点での講演をされました。

カテゴリー: 未分類

女性のための防災教室〈宮城代表田中勢子さんの活躍) はコメントを受け付けていません

行って見て伝える旅 気仙沼

2013年(平成25年)10月15日(火)16日(水)大妻同窓会宮城では、会員有志が気仙沼一泊二日の旅を行いました。

気仙沼で現地の同窓生2名と合流し、ホテルのバスで市内観光。

先ず「航海の安全と大漁を祈願する」という由来から名づけられた安 波山(あんばさん)(標高 239 m)に車で登り、港町の全貌を見学。

波山(あんばさん)(標高 239 m)に車で登り、港町の全貌を見学。

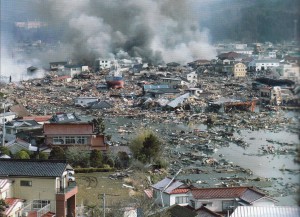

大震災のあの日、このリアス式の内湾には、引いては返す津波が40回襲ってきたのだそうです。

左の写真は安波山からの眺め

下左は、2013.10.15の気仙沼内湾

下右は2011.3.11の津波被害を受けた気仙沼内湾(写真:「市民が伝える気仙沼の大震災」街 の情報誌『浜らいん』編集室提供)

の情報誌『浜らいん』編集室提供)

次に鹿折(ししおり)地区へ

鹿折地区は、漁港から約 900m 離れた鹿折唐桑駅前に漁船(第18共徳丸)が流れ込み、加えて湾入口の油槽タンクから流出した油が二昼夜、町を焼き尽くしました。

鹿折地区は、漁港から約 900m 離れた鹿折唐桑駅前に漁船(第18共徳丸)が流れ込み、加えて湾入口の油槽タンクから流出した油が二昼夜、町を焼き尽くしました。

左の写真は、震災当時の鹿折地区です。ここには駅があり、商店街があり、住宅があり、生活があったことが解ります。(写真:「市民が伝える気仙沼の大震災」街の情報誌『浜らいん』編集室提供)

左とその下の写真は、現在の鹿折地区です。がれきが撤去され、家の基礎だけが無惨に残るのみです。ここの土地には人の歴史があり、暮らしがあった筈なのに、今は何一つ見ることも感じることも出来ませんでした。

左とその下の写真は、現在の鹿折地区です。がれきが撤去され、家の基礎だけが無惨に残るのみです。ここの土地には人の歴史があり、暮らしがあった筈なのに、今は何一つ見ることも感じることも出来ませんでした。

気仙沼市では、震災の記憶を伝えるモニュメントとして陸に打ち上げられた漁船(第18共徳丸)を保存したい意 向だったようですが、住民からは「震災を思い出す」などと反対の声も強く、市内の全世帯に船の保存の賛否を問うアンケートを実施した結果「保存の必要はない」との回答が約7割を占め、現在解体が進められています。

向だったようですが、住民からは「震災を思い出す」などと反対の声も強く、市内の全世帯に船の保存の賛否を問うアンケートを実施した結果「保存の必要はない」との回答が約7割を占め、現在解体が進められています。

気仙沼の同窓生は、解体前、陸に打ち上げられた第18共徳丸の前で、ピースサインで写真撮影をされている方があり、とても悲しく、柳眉を逆立てる思いであった…と胸の内を明かしてくださいました。

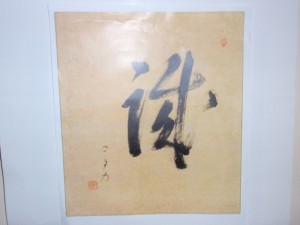

左の色紙コピーは、気仙沼で被災された同窓生が、卒業間際(昭和30年代)、購買部で色紙を購入し、学長室を訪ね、大妻コタカ先生に卒業記念に書いて頂きたいと直接お願いし、書いて頂いた色紙です。幸い津波被害に遭いませんでした。そして、この震災で何もかも流された気仙沼在住の同窓生に、カラーコピーをして贈りました。

車窓から見た津波の爪痕

写真左 : 地盤沈下 いつまでも水が引かない

写真下左 : 〈南気仙沼地区〉 止まった信号機 土地はかさあげ工事中

写真下右 :〈 内湾地区〉 建物の壁に6.3m 大津波のライン

いずれも2013.10.15撮影

写真下左 :〈 南気仙沼地区〉 奥の建物の近くに同窓生の家がありました

写真下右 : 〈南気仙沼地区〉 震災の日、同窓生はこの建物〈ホテル)に避難し、難を逃れたそうです

いずれも2013.10.15撮影

三陸復興国立公園 岩井崎へ

三陸復興国立公園は、東日本大震災により被災した三陸地域の復興に貢献するために平成25年5月に創立された国立公園です。悲惨な津波の爪痕だけではなく、豊かな自然、新鮮な海の幸を楽しみました。

三陸復興国立公園は、東日本大震災により被災した三陸地域の復興に貢献するために平成25年5月に創立された国立公園です。悲惨な津波の爪痕だけではなく、豊かな自然、新鮮な海の幸を楽しみました。

左は潮吹き岩 : 浸食された石灰岩に波が打ち寄せる旅に潮を噴き上げダイナミック

郷土が誇る横綱千代の山の銅像 : 東日本大震災直後の新聞等で「津波にも”残った”!」と報道され、被災した人たちに勇気と希望を与えました。

岩井崎で太平洋をバックに集合写真

岩井崎に自生するハマギク

龍の形の被災松

この松は津波によって幹や枝などが被害を受けたものの、一部が奇跡的に残り、まるで龍が昇る姿に見え、縁起のよい松として話題を呼んでいます

震災で亡くなられた塩作り名人の遺志を受け継ぎ、気仙沼市階上観

震災で亡くなられた塩作り名人の遺志を受け継ぎ、気仙沼市階上観 光協会の方々が「階上地区の観光復興の第一歩」と観光客の受け入れを開始したものでお塩作りを体験しました。

光協会の方々が「階上地区の観光復興の第一歩」と観光客の受け入れを開始したものでお塩作りを体験しました。

大妻コタカ記念会では、被災地復興への継続的支援の一つとして、会誌「ふるさと」に被災地の記念会会員の広告を無料で掲載する活動をしています。

平成25年9月刊行の「ふるさと65号」では、三陸復興国立公園の広告も掲載しました。

被災地を訪問することも復興支援の一つです。

カテゴリー: 未分類

行って見て伝える旅 気仙沼 はコメントを受け付けていません

大妻同窓会神奈川 サークル「糸まき」の活動

「大妻同窓会神奈川」(代表 片岡三千惠さん)の活動のひとつに『糸まき』と名付けられたサークル活動があります。

多くの方に参加いただくための配慮がなされているサークルで、同窓会神奈川の会員であれば、無料参加、申込み不要、入退室自由、手ぶらで気楽にどうぞ・・・となっています。

また、今年度からは、会員以外や大妻卒業生以外のお友達の同伴者も300円程の会費(材料費・会場費)で参加が可能となりました。

「子供が小さくて・・」という会員さんには、「お母さん頑張って!会員の多くが同じ経験をしていますので『糸まき』では子守りもします。お時間ありましたらご参加くださいね」と声を掛けているそうです。

なお、見学・散策・鑑賞等は、実費参加となっており、全ての行事は保険に入っていないので各自の責任においての参加をお願いしています。

大妻 同窓会神奈川では、片岡三千惠代表をはじめとする役員の方々が、定期的に県民会館や鎌倉生涯学習センターの会議室を予約申込みの上利用し、定例会(役員会)を開催。

同窓会神奈川では、片岡三千惠代表をはじめとする役員の方々が、定期的に県民会館や鎌倉生涯学習センターの会議室を予約申込みの上利用し、定例会(役員会)を開催。

役割分担を決め、チームワーク良く「糸まき」を含め神奈川での同窓会活動の企画運営をなさっています。

写真は定例会の様子( H25.11.1 於: 鎌倉 生涯学習センター)です。

役員は年代も様々で、定年退職後の時間を母校同窓会のためにも・・・とおっしゃる方もあり、大妻力をふんだんに結集させている地方同窓会です。

これから開催されるサークル『糸まき』の予定をご紹介しますので、ご参加ください。

@ 平成25年11月11日(月) 小物作り『かわいい ひよこちゃん』

時間:10:30~12:30

場所:かながわ県民センター405室

講師:三木正子会員

@ 平成25年12月3日(火) 見学・散策『世界のクリスマス2013 山手西洋館めぐり』

集合場所:JR石川町駅 元町口(南口)改札出口前

集合時間:9時50分(時間厳守)

見学費:ほとんど無料 ※脱ぎ履きしやすい、歩きやすい靴でお越し下さい。

@ 平成26年1月17日(金) 散策『大人の初詣 ~神楽坂~』

集合場所:JR飯田橋駅 西口改札前

集合時間:10時30分(時間厳守)

内容:散策と会食(自費)

カテゴリー: 未分類

大妻同窓会神奈川 サークル「糸まき」の活動 はコメントを受け付けていません

函館大妻高校代表生徒が大妻学院を訪問

平成25年10月25日(金)9:00に函館大妻高校の代表生徒4名と引率の先生、池田校長先生が大妻学院においでになりました。

函館大妻高校は毎年修学旅行の最終日に大妻を訪問することが恒例になっており、今年も学院の事務の方と一緒に記念会から井上がご挨拶をいたしました。

皆さんは本館11階の神前で拝礼をした後、博物館で真家教授から大妻コタカ先生や大妻の歴史の説明を受け、大妻講堂の見学をし、他の生徒たちの待つ原宿へと向かいました。

函館大妻高校は今年創立90周年を迎える伝統ある高校で、初代校長の外山ハツ先生が大正13年(1924年)に「函館大妻技芸学校」を創立したことに始まります。

この日は、コタカ先生と外山ハツ先生が並んでいる昭和31年撮影の写真を皆さんにご覧いただきましたが、外山ハツ先生は28歳の時、学問への強い志を胸に上京し大妻に学びます。

その熱心な姿勢を示すエピソードとして、『夜遅くまで電気の付いている部屋がある。それは外山先生の部屋であることを知ったコタカ先生は、外山先生を呼んでピアノの裏で縫物をすることをさせてあげた。』と池田校長先生は話していらっしゃいました。

優れた資質を認めていたコタカ先生は、学業を終え故郷の函館に戻った外山先生の「大妻」の名前を付けた学校設立の申出を受け、これを許可され、学校運営に大変力を貸されたそうです。爾来90年、同じ校訓「恥を知れ」を掲げ、丸に糸巻きの校章のもと女子教育にあたり現在に至っています。また、校歌も大妻の旧校歌のメロディーをそのままに歌い継がれています。

池田校長先生は、創立者の建学の理念を今後もしっかりと生徒に伝えていきたいと話していらっしゃいましたが、函館の地にもコタカ先生の教えが浸透していることに改めてコタカ先生の偉大さを感じることでした。

カテゴリー: 未分類

函館大妻高校代表生徒が大妻学院を訪問 はコメントを受け付けていません

講習会『韓紙(はんじ)工芸』

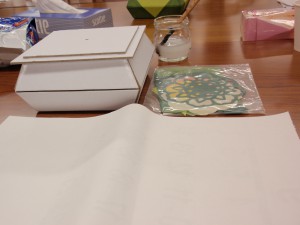

地方での講習会として、『韓紙(はんじ)工芸』講習会(中級編)が大妻同窓会埼玉の協力により、10月11日(金)大宮の川鍋ビルにおいて開催されました。

記念会から私(井上)とともに参加した担当の内藤も、昨年の初級を飛び越えての中級からの参加で、うまくできるだろうかという気持ちでいましたが、テーブルごとについて教えてくださる埼玉の役員さんのおかげで、参加した方々と和やかにおしゃべりしながら進めることができました。

箱の模様はテーブルによって異なり、カラフルなきれいな箱が出来上がりました。

家でお菓子を入れたり、思い出の品を入れておくのに丁度いいな~と嬉しく思いました。

箱が出来上がった人は、次に韓国風のし袋の制作。水引がキラキラしているのは、いかにも韓国風。

午後からは、小物入れ(リモコン入れ)の制作。用意された色とりどりの用紙の中から、自分好みの色を選び、貼り付けていきます。

色の組み合わせにより、作る人のセンスがきらりと光るステキな箱ができあがりました。

こうして皆さんとお話をしながら手を動かしてのとても楽しい一日がおわりました。

同窓会埼玉の皆様には、準備からすべてお世話になりました。感謝申し上げます。

カテゴリー: 未分類

講習会『韓紙(はんじ)工芸』 はコメントを受け付けていません

博物館講座「大妻コタカ先生と大田の庄 甲山」

大妻女子大学博物館収蔵資料の解説として、大妻コタカ記念会の共催である第1回講座が9月28日(土)午後開催されました。

この日は「大妻コタカ先生のふるさと甲山町に関連する資料の解説」をテーマとして、1時間30分真家教授が解説されました。

この日は「大妻コタカ先生のふるさと甲山町に関連する資料の解説」をテーマとして、1時間30分真家教授が解説されました。

大妻コタカ先生の遺品の中から見つかった『古都甲山の展望』(昭和31年発行)という15ページからなる冊子をもとに、甲山を含む一帯の”大田の庄”と平家とのつながり、現在もこの土地に残る今高野と高野山との関係などについての解説がなされました。

さらに、昭和34年に完成した三川ダムに関する当時の新聞記事も用意され、ダムの底に沈む久恵部落の人々の悲しみや、離郷式に駆け付けたコタカ先生について掲載された記事が紹介されました。

コタカ先生没後見つかったたくさんの遺品の中の貴重な資料をもとに、このような資料解説が今後も続いていきますので、今回おいでになれなかった方も次回以降どうぞご参加ください。

カテゴリー: 未分類

博物館講座「大妻コタカ先生と大田の庄 甲山」 はコメントを受け付けていません

大妻神社の例祭

秋晴れのさわやかな日となった9月23日(月)、大妻家のルーツである長野県松本市梓川倭の大妻神社で秋の例祭が行われました。

大妻神社から例祭のご案内をいただき、私、井上が同窓会長野の役員の方3名とご一緒にこの例祭に伺いました。

昭和38年に再建されたという社は杉木立の中に建ち、落ち着いた雰囲気を漂わせています。

舞姫の衣装も整い、宮司さん、総代の方々との記念撮影に私も入れていただきました。

お祓いの後、舞姫による「浦安の舞」が奉納され、男衆が 2台の舞台を境内に引き回して祭はクライマックス。

2台の舞台を境内に引き回して祭はクライマックス。

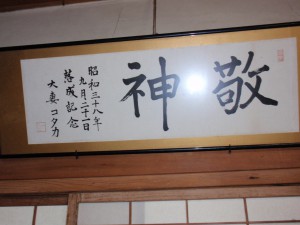

社の中には大妻コタカ先生が落成記念として書かれた額が掲げられていました。

また、総代の中のお一人からは、その方がまだ小さい頃、おじいさんの所によくコタカ先生がおいでになっていたというお話も伺いました。

こ の石碑は「ごもくめし」にも載っている大妻氏館跡を示すもの。

の石碑は「ごもくめし」にも載っている大妻氏館跡を示すもの。

大妻神社のすぐ近くの田んぼの中にポツンと立っており、この一帯が大妻氏の領地(東西八十間、南北九十間)であったことが示されています。

この石碑は昭和12年に長野県によって建てられたものです。

「大妻(おおづま)」の地は北大妻と南大妻とに分けられており、この場所は北大妻にあたるのだそうです。

大妻神社から車で5分くらいの所にある「野々宮神社」にもコタカ先生ゆかりの額があると教えていただき、訪ねて行きました。

こちらはこの日が宵祭りで、その準備の中、親切に案内してくださいました。

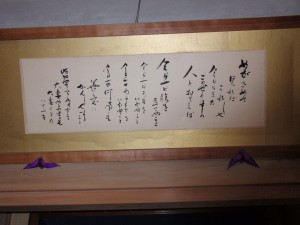

このお宮にあったのは2枚の額。

左の額にはコタカ先生が次のように書かれています。

『めがさめて 見れば うれしや 今日もまた この世の中の 人とおもえば

今日一日腹を立てぬこと 今日一日うそをいわぬこと 今日一日わるくちをいわぬこと 今日一日何事も善意にかんしゃすること

昭和四十年九月二十二日大妻女子大学学長 大妻コタカ 八十一才』

この額を見て、コタカ先生がよくこのことをお話しくださっていた姿が思い浮かんできました。

「大妻」を感じた一日はこのように過ぎ、皆さんに親切にしていただいたことに感謝して帰路につきました。

カテゴリー: 未分類

大妻神社の例祭 はコメントを受け付けていません

卒業生からのお便り

「ふるさと」65号が皆様のお手元に届きましたか。懐かしい母校が、今大きく変貌を遂げつつある様子も見ていただけたと思います。

その「ふるさと」を読んで、昭和60年3月被服学科卒業の塩野(旧姓 野上)雅代さんが、現在のお仕事を通して改めて母校を想い、メールを寄せてくださいました。

ご本人の了解を得て、その内容をご紹介します。

『私は、仙波千代先生の卒論&小笠原ゆ里先生のゼミで学び被服学科を卒業後、府川俊枝先生の服飾工芸学研究室で助手として勤務したのち、地元茨城県で公立高の家庭科教諭をしています。

最近では「茨城県版家庭科学習ノート」も編集しました。大妻でお世話になっている教え子も少なくありません。

一方、平成14年には新教科・情報の教員免許も取得し、現在は主に「情報の先生」です。情報という教科はパソコンを使う場面が多く、IT機器に精通しているように周囲には思われていますが、やっぱり私は針と糸が大好き。週末にロックミシンでワンピースを縫いあげて、月曜日にはそれを着て出勤することも多くなりました。手作り服にビーズをあしらったり、バッグや帽子をお揃いで編んだりとオリジナルのおしゃれを楽しめるのも、30年前に被服学科で学ぶことができたからだとつくづく感謝しています。

昨秋同僚から、大妻の被服学科を公募推薦で受験する生徒の指導を頼まれました。その生徒はAO入試にもチャレンジしていましたが、準備不足で不合格。「どうしても大妻に入りたい。」「自分の選んだ服を着た人が幸せになるような仕事がしたい」という彼女を何とかしてやりたいと、推薦入試日までの短い時間で面接や小論文の指導を何度も行いました。やや気難しい生徒でしたが、私が大妻出身だと知ると少しずつお互いに打ち解けて、意欲的に指導を受けるようになりました。

彼女が持参した大学案内に助手仲間だった大網美代子さんが指導者として掲載されていることを誇らしく生徒に伝えたり、「恥を知れ」・「ごきげんよう」の精神を説明したり、と私にとっても充実した時間でした。母校への熱い思いを伝授し受験に送りだしましたが、残念ながら結果はまたもや不合格。

しかしながらその生徒は最後まであきらめることなく勉強を続け、今春一般入試で別の大学へと進学していきました。

今日届いた「ふるさと」で大妻女子大学の入試状況を読み、頑張ったその女子生徒を思い出しながらメールをさせていただきました。

教育の現場で日々働けることに感謝し、今後も指導に尽力していきたいと思います。』

大妻への入学が叶わずさぞ残念な思いをされたことでしょうが、教え子さんの夢が大きく開くことを願わずにはいられません。

教育現場でこうして頑張っている人から、大妻の教えが伝わっていくことが何とも嬉しく有難い思いがしました。

大妻コタカ先生は、「女性は良妻賢母であれ」と言われていた時代に、「良妻賢母にとどまらず立派な社会人であれ」と一歩先に行く考えを持ち、女性の自立を促されました。

今回塩野さんからのメールをご紹介しましたが、たくさんの卒業生が社会のあちこちで立派な社会人としての生き方をされています。

その様子を記念会までお知らせいただきたいと思っています。

たくさんの方からの投稿をお待ちしています。

カテゴリー: 未分類

卒業生からのお便り はコメントを受け付けていません

秋のごもくめし風そよぐコンサート

広島県の大妻コタカ先生の生家では、定期的に「ごもくめし風そよぐコンサート」が開かれています。

これは、生家を利用して営まれているお食事処「ごもくめし」の店主ご夫妻が地域や近県の皆さんに楽しんでいただこうと企画・運営されているもので、毎回趣向を凝らし回を重ねて来られました。

この秋には第15回目となり、

10月13日(日) 13:30 開演(13:00開場) の開催になります。

おいでになれる方はどうぞ奮ってご参加ください。

お問い合わせ・お申し込みは

「ごもくめし」 ℡ 0847-24-0033 (広島県世羅郡世羅町川尻914-1) まで。

カテゴリー: 未分類

秋のごもくめし風そよぐコンサート はコメントを受け付けていません