-

最近の投稿

アーカイブ

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年6月

- 2025年3月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年4月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年3月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

カテゴリー別アーカイブ: 未分類

「布で作る可愛いおひなさま」の制作

昨年11月に引き続き、日本手芸作家連合会主催の講習会「三月ひな飾り~布で作る可愛いおひなさま」が、1月30日(月)大妻コタカ記念会館会議室で開かれました。

前回のお正月のお供え作りが好評で、そのときに参加した方の多くがまた今回も参加され、また新たに今回初めて参加された方も多くいらっしゃり、皆さんご一緒に、にぎやかにお雛様飾りの制作が始まりました。

今回は細かい工程も多く、時間もかかりましたが、参加された方たちがなごやかにお話ししながら手を進められ、見ていてとても心和む光景でした。

今回は細かい工程も多く、時間もかかりましたが、参加された方たちがなごやかにお話ししながら手を進められ、見ていてとても心和む光景でした。

最後には顔の表情をうまく作って完成。

作り手によって様々な表情になりましたが、皆さんそれぞれに可愛いお雛様が出来上がりました。

次回は3月19日(月)に写真のような鯉のぼりの飾りを制作します。

次回は3月19日(月)に写真のような鯉のぼりの飾りを制作します。

どなたでも参加できますので、是非おいでください。

(2012年2月2日記)

カテゴリー: 未分類

「布で作る可愛いおひなさま」の制作 はコメントを受け付けていません

生涯学習講習会 「書道」

今年度も終盤になり、昨年5月から始まった生涯学習講習会「書道」は1月21日が最終回になりました。

今年度は『仮名の臨書と創作』(百人一首を中心に)をテーマに全10回の課程を設定しました。受講生の皆さんは熱心にお稽古に励まれ、回を重ねるごとに実も上がり、21日に修了の運びとなりました。

今年度は『仮名の臨書と創作』(百人一首を中心に)をテーマに全10回の課程を設定しました。受講生の皆さんは熱心にお稽古に励まれ、回を重ねるごとに実も上がり、21日に修了の運びとなりました。

昨年10月には大妻女子大学の文化祭に作品を出展し、来場の方々にも成果をご覧いただきました。

最終回の21日には講師の伊奈葉佐千子先生(大妻中学高等学校教諭)から修了証を渡していただきました。

来年度も「書道」の講習会は継続します。初心者の方も大歓迎ですので、どうぞ奮ってご参加ください。

この生涯学習講習会は他にも「花」~フラワーアレンジメント~、「俳句」、「着付け」があり、来年度からは「英語に親しむ」講座も加わる予定です。

会員以外の一般の方も参加いただける講習会ですので、ご遠慮なくお申し込みください。内容、申し込み等の詳細は、会員の方には4月にお届けする『ふるさと通信』でお知らせいたしますが、一般の方はホームページでご確認ください。来年度もたくさんの方のご参加をお待ちしています。

(2012年1月24日記)

カテゴリー: 未分類

生涯学習講習会 「書道」 はコメントを受け付けていません

寒中お見舞い申し上げます

一年のうちでもっとも寒い時期ですが、皆様お元気でお過ごしでしょうか。

ここ東京では連日カラカラ天気が続き、乾燥記録が更新されています。雪国では多雪の記録が出たり、一方沖縄では超早場米の田植えが始まったというニュースに、長い日本列島とはいえ、あまりの気温差に驚くばかりです。

1月6日に寒の入り(小寒)、今週末の21日には大寒、そして2月4日に立春と段々と春に向かって季節が移っていきますが、ご存じのようにこの小寒、大寒、立春…は二十四節気といわれるものです。季節の推移をあらわすものとして、立春の後には雨水、啓蟄、春分…と続きます。

この二十四節気の約15日の間を、さらに3つに分けて、ほぼ5日ごとにその時候の特徴的な自然現象をあてた七十二候というのをご存知でしょうか。最近JRの車内の映像でも紹介されているので、目にした方もいらっしゃるかと思います。

この七十二候の1月は、1日~5日が雪下出麦(せっかむぎをいだす・雪の下に麦が芽を出す頃)、6日~10日が芹乃栄(せりすなわちさかう・セリが盛んに茂る頃)、11日~15日が水泉動(すいせんうごく・泉の水が温かみをもつ頃)、16日~20日が雉始雊(ちはじめてなく・雄のキジが雌を求めて鳴く頃)、21日~25日が款冬華(かんとうはなさく・フキノトウが出始める頃)、26日~30日が水沢腹堅(すいたくふくけん・厳しい寒さで沢がすべて凍る頃)、31日~2月3日が鶏始乳(にわとりはじめてにゅうす・ニワトリが卵を産み始める頃)、と続きます。

先人の季節の移ろいへの豊かな感性を、このような言葉の中からも改めて知り得た思いです。四季の変化がある日本だからこそ享受できる細やかな感覚を大切にしたいと思います。

大学入試センター試験が終わり、大妻でも大学入試、中学入試が本番を迎えます。受験生の健闘を祈り、合格の暁には大妻の学生、生徒として、記念会とのご縁ができることを楽しみにしています。 (2012年1月17日記)

カテゴリー: 未分類

寒中お見舞い申し上げます はコメントを受け付けていません

年頭のご挨拶

新しい年を迎え、今年一年が皆様にとりまして幸多きよき年になりますようようお祈り申し上げます。

今年は壬辰(みづのえたつ)の年。広辞苑によれば、たつ(竜、龍)は大海や地底に住み、雲雨を自在に支配する力を持つとされ、またすぐれた人物のたとえにもされています。このような強い力を得て、今年の大妻コタカ記念会が”昇り竜”のごとく発展することを願うものです。

昨年秋にブータン国王が来日され、印象に残る言葉を残されました。「皆さんの心の中に人格という竜が存在し、『経験』を食べて成長します。ですから私たちは年をとって経験を積むほど強くなるのです」

大妻コタカ先生の、何事にも前向きに取り組む姿勢とも重なり、とても感銘を受けました。

大妻コタカ記念会は昨年、一般財団法人一年目として、地方での文化講演会を初めて開催するなどの新しい経験をしてきました。その経験を土台として、さらに経験を重ねて、強い大妻コタカ記念会になることを目指していきたいと思います。

今年も大妻コタカ記念会へ、会員の皆様のお力をお寄せいただきますようよろしくお願い申しあげます。

会長 井上小百合 (2012年1月5日記)

カテゴリー: 未分類

年頭のご挨拶 はコメントを受け付けていません

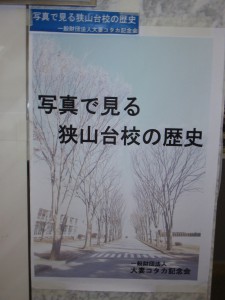

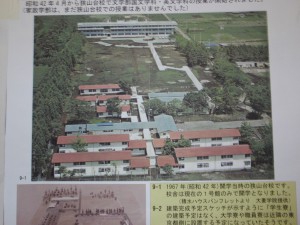

ご覧下さい 「写真で見る狭山台校の歴史」

狭山台校が昭和42年(1967年)に開学してからまもなく45年になります。そして平成27年(2015年)には、大学の新校舎完成とともに閉学になる予定です。

家政学部だけだった大妻女子大学に文学部が誕生し、それにあわせて開学した狭山台校は、今日の大妻女子大学の発展の礎となるものです。

学寮の思い出、スクールバス、緑豊かなグラウンド等々、多くの卒業生の胸には熱き青春の思い出がぎっしり詰まった狭山台校であると思います。

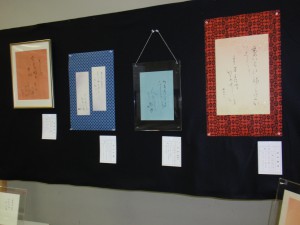

このような背景のもと、10月の大妻女子大学狭山台校の文化祭への出展依頼に、大妻コタカ記念会は狭山台校の歴史をまとめることでお応えし、テーマを「写真で見る狭山台校の歴史」とすることにしました。

まとめるにあたり、大妻学院、多くの卒業生の方々、近隣の方々からたくさんの資料や写真を提供いただき、また入間市博物館からも貴重な資料を拝借し、現在に至るまでをたどることができました。

文化祭終了後、大妻学院のお取り計らいで、千代田校、多摩校でも展示させていただくことになりました。当初は12月22日までの予定でしたが、来年1月20日(金)まで延長して展示をさせていただくことになりましたので、まだご覧になっていない方は是非足をお運びください。

展示の様子

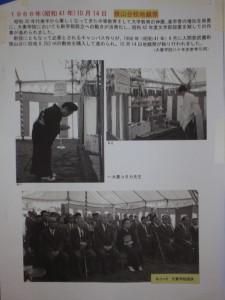

地鎮祭

昭和41年(1966年)10月14日

開学

昭和42年(1967年)

大妻学院のホームページにも取り上げていただいています(2011年11月30日)ので、そちらもあわせてご覧ください。

(2011年12月19日記)

カテゴリー: 未分類

ご覧下さい 「写真で見る狭山台校の歴史」 はコメントを受け付けていません

文学美術研修 講談師がご案内~大江戸物語

前日の雨がすっかり上がって、素晴らしい青空になった12月4日(日)、恒例の文学美術研修に出かけました。

今年は「講談師がご案内~大江戸物語」と題して、初冬の江戸巡りを企画しました。例年より人数は少なめでしたが、集合場所においでになった皆さんのお顔にはワクワク感があふれていました。ちょっとした修学旅行気分?集合状況もよく、予定より早めに出発です。

ご案内いただく講談師の方は一龍齋貞心さん。テレビにも出ていらっしゃるベテランの講談師さんです。

ご案内いただく講談師の方は一龍齋貞心さん。テレビにも出ていらっしゃるベテランの講談師さんです。

出発から程なく最初の見学地である皇居東御苑へ。日曜日の朝とあってジョギングをする人が多くみられる中、北桔橋門(きたはねばしもん)から中へ入って、まず目に入るのは天守台の石垣。戦火で焼けた石はひび割れていることなど、見過ごしてしまうようなことも細かく説明 してくださいます。石垣の石の組み方や、立っているところは大奥があったところですよ、などお話にどんどん吸い込まれていきます。

してくださいます。石垣の石の組み方や、立っているところは大奥があったところですよ、などお話にどんどん吸い込まれていきます。

向かいに見える桃華楽堂の説明では、十干十二支や還暦、喜寿米寿などの話や江戸の時間の刻み方にまで話が広がり、日本人のもつ豊かな感性について一同納得。桃華楽堂の上のお雛様は教えていただかないとわかりませんでした!

次に松の大廊下跡へ。詳しい歴史的な考察に耳を傾け、江戸の時代にタイムスリップしたようです。

三の丸尚蔵館では「幻の室内装飾」の素晴らしい展示を見て大手門からバスへ。

次は高輪泉岳寺。ご存じのように忠臣蔵の四十七士のお墓が並び、ここでも浪士それぞれの説明を聞きました。

そしてお昼御飯。おいしい食事をいただきながら、皆さんとのおしゃべりも楽しいひとときです。

午後は予定に入っていなかったのですが、富岡八幡宮へ。歴代の横綱の名前が刻まれた大きな石碑は一見の価値ありでした。境内は骨董市が開催されており賑わっており、ゆっくり覗いてみたい気持ちをおさえて、次は深川江戸資料館へ。

江戸の町屋を再現しており、中の樹木も春には桜が咲き、冬には葉が落ちるというように季節に合わせて入れ替えが細かくされていると説明を受け入館。

江戸の町屋を再現しており、中の樹木も春には桜が咲き、冬には葉が落ちるというように季節に合わせて入れ替えが細かくされていると説明を受け入館。

入ると屋根の上の猫が頭をもたげてニャ~と挨拶。八百屋さんなどのお店、船宿、長屋、火の見やぐらなどが実物大で再現され、中に入って上がることもできます。ここでも講談師さんの説明がたっぷり。

江戸の町は人口の割に今の警察官に当たる人がとても少なかった訳は?長屋の賃料はとても安かった?、大家さんの役割とは?、なぜ寿司一貫は2つになったのか?、”親ばかちゃんりん蕎麦屋の風鈴”の由来は?等など、次々出てくる博識ぶりに感心しきりでした。とても楽しい場所でした。

最後は本所松坂町の吉良邸跡から回向院へ。広大な吉良邸を実感しました。回向院の見事なイチョウの黄葉が印象的でした。

一龍齋貞心さんの広くて深いお話を聞き、江戸の歴史、文化、そして江戸の人たちの生活に思いを馳せ、知識が増したように感じた一日でした。歩数計を持っていた方のカウントは12,000歩を超えていました。よく歩きました!お疲れさまでした。

カテゴリー: 未分類

文学美術研修 講談師がご案内~大江戸物語 はコメントを受け付けていません

文化講演会 紅茶で楽しむクリスマス

今年も余すところ一カ月余りとなった11月26日(土)午後、大妻コタカ記念会館を初めて会場として文化講演会を開催しました。

テーマは「紅茶で楽しむクリスマス~オリジナルクリスマスティー作り~」

講師には日本紅茶協会認定シニアティーインストラクターである舟本孝子先生にお願いしました。

講師には日本紅茶協会認定シニアティーインストラクターである舟本孝子先生にお願いしました。

参加者にはお若い方も多く、皆さん先生のお話に熱心に耳を傾けていらっしゃいました。

初めに『おいしい紅茶の入れ方』を教えていただきました。

茶こしでお湯を注いで出したお茶は、葉の撚りが戻らないため、色つきのお湯でしかないというお話には、皆さん納得。

おいしく入れるには、ポットを用意し、茶葉を正確に量り、沸騰直後の熱湯を使い、茶葉をしっかりと蒸らすこと。

茶こしで入れた紅茶と、ポットを使って入れた紅茶を飲み比べて、コクが違うことを確認しました。

赤いマークの方がポットで入れたものです。

その後、オリジナルクリスマスティーを作りました。

先生がご用意いただいた茶葉にブレンドしていきます。

ブレンドするものはクローブ、シナモン、オレンジピール、レモンピール、ローズペタル、バニラビーンズ、ピンクパッパー、アラザンで、それぞれの特徴や適量を教えていただいた後、いざ実践。

それぞれ個性的なクリスマスティーが出来上がりました。クリスマスまでしばらく寝かせておくと良いそうです。クリスマスに口にするのが楽しみですね。

カテゴリー: 未分類

文化講演会 紅茶で楽しむクリスマス はコメントを受け付けていません

文化講演会 からだと心のケア ~癒しのダンスセラピー~

11月19日(土)地方での文化講演会が宮城県で行われました。

13時30分、大妻同窓会宮城・田中勢子代表の司会により、大妻女子大学人間関係学部・町田章一先生と東京有明医療大学・大沼幸子先生(お二方ともダンスセラピスト)による「からだと心のケア~癒しのダンスセラピー~」と題する講演会(ワークショップ)が、ホテルメトロポリタン仙台(仙台市青葉区)芙蓉の間で始まりました。

司会の田中勢子・大妻同窓会宮城代表(写真左)

開会挨拶をする井上小百合一般財団法人大妻コタカ記念会会長(写真右)

<ダンスセラピー>は、練習はいらず、先生のまねする必要もなく、せっかく来たのだから何々しなくてはいけないということもなく、来た人が気持ちよく、心が軽くなるようにするのが目的、疲れたなと感じたから休んでいただいてもよろしいのです。と町田章一先生(写真右側)に解説をいただき、初めて集う者同士の緊張も徐々にほぐれてゆきました。

<ダンスセラピー>は、練習はいらず、先生のまねする必要もなく、せっかく来たのだから何々しなくてはいけないということもなく、来た人が気持ちよく、心が軽くなるようにするのが目的、疲れたなと感じたから休んでいただいてもよろしいのです。と町田章一先生(写真右側)に解説をいただき、初めて集う者同士の緊張も徐々にほぐれてゆきました。

町田先生と大沼先生のジョークにあふれる話術は見事で、その話術に癒されたと受講後のアンケートに記された方もあり、笑い声が絶えない講習となりました。 下の写真左は「ダンスセラピーはイメージを伴います。高い所の何かをつかもうとイメージしましょう。皆さんは何をつかみたいですか。」の町田先生の問いに「元気!」と声があがり、元気をつかもうと手を伸ばしているところです。

息を吐くことで体のこわばりはほぐされる、脱力することも大切と学び、日ごろ運動をしていない人も体が自然に動きました。太極拳風ダンスでは大沼幸子先生(写真下左)のしなやかな動きに魅了され、それぞれに自由にダンスを楽しみました。

最初は、個々に、そしてペアに、3人組、最後は全員で・・・といった具合に、今日はじめて会った受講者同志がいきいきと楽しく、そして一体感をも感じることのできる、実に身も心もしっかり癒されたダンスセラピーでした。

受講後のアンケートの一部に「震災を忘れて身体を動かせて気分が良くなった。60代・女性 」「被災した従妹の心のケアを今日の勉強を生かし楽しみを分かち合いたい。80代・女性」「石巻の運動支援に行くので早速今日の勉強をいかしたい。40代・女性」とあり、今回被災地宮城県仙台で、公益事業としてダンスセラピーを開催出来たことは何よりでした。

今回のこの事業を開催するに際し、講師をお引き受けくださいました町田先生、大沼先生、そして自らも被災されながらもきめ細やかなご準備をしてくださいました大妻同窓会宮城の皆様方に心より感謝いたします。ありがとうございました。

カテゴリー: 未分類

文化講演会 からだと心のケア ~癒しのダンスセラピー~ はコメントを受け付けていません

被災者へ「ソーイングセット」を

大妻同窓会宮城では、会員の黒沢光代さんより避難者の皆様に「ソーイングセット」を送ったらとの提案で、有志が集まり写真の「ソーイングセット」を作成 。

。

被災者の同窓生にお送りしたところ、被災地の同窓生の方から<私同様、家を失ったお友達にお分けしておりますが、皆さん涙を流さんばかりに喜んで下さり「知らない方からこんなに親切にしていただいて本当に有難い。裁縫セットは必要なのに、なかなか用意ができないものなので、良かった」と感激してくださいます。>と、お便りをいただいたそうです。

さらに大妻同窓会宮城では、会報臨時号を発行し「ソーイングセット作成会」の呼びかけを行い、出来上がった「ソーイングセット」を被災地の同窓生へ送る活動をされています。

活動のきっかけを作った黒沢光代さんは、「大妻中学の時、ぶきっちょな私は家庭科の白倉先生に職員室まで呼ばれ指導を受けました。そんな私でも縫えるソーイングセットを作って、被災者の方に喜んでいただけるのは大妻卒ならでは…です。いろいろアイデアを出し考えて創作したソーイングセットを贈るのも支援では、そしてこれも大妻精神ではないでしょうか。」と。

一般財団法人大妻コタカ記念会では、こうした大妻同窓会宮城の活動に共感し少しでも参加できれば・・・との思いで、理事それぞれができる範囲に協力しあいソーイングセットをいくつか作成し、大妻同 窓会宮城にお届けすることにいたしました。

窓会宮城にお届けすることにいたしました。

箱は千代紙を貼って作成し、ピンクッションもそれぞれ工夫を凝らしました。ハサミケースも作成し、メジャーはマカロン型に創作しました。

カテゴリー: 未分類

被災者へ「ソーイングセット」を はコメントを受け付けていません

手芸作家連合会 特別講習会

11月14日(月)、財団法人日本手芸作家連合会の特別講習会が、大妻コタカ記念会館で開催されました。

この作品の完成を目指して、参加された方は一心不乱に取り組みました。あらかじめ材料の布やフエルトなどは、切って準備をしていただいてあったので、予定の時間よりもずいぶん早く仕上げることができ、皆さん喜んでお持ち帰りになりました。

お正月には、それぞれのお家で飾られることでしょう。

※日本手芸作家連合会は、1966年に設立され、手工芸教育の普及発展を目的とする財団法人です。大妻コタカ先生が初代会長として、会の運営に深く関わられ、現在は大妻学院の花村邦昭理事長が、会長兼理事長に就任されています。11月10日(木)~11月17日(木)まで大妻女子大学図書館棟の生活資料館で創作手工芸展を開催中。

カテゴリー: 未分類

手芸作家連合会 特別講習会 はコメントを受け付けていません