-

最近の投稿

アーカイブ

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年6月

- 2025年3月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年4月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年3月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

カテゴリー別アーカイブ: 未分類

大妻同窓会宮城総会が開かれました

4月6日(日)大妻同窓会宮城の26年度総会が仙台で開かれ、会長井上が出席いたしました。

仙台の風はまだ冷たいものの、きらきらとした日差しに盛りの春が間近であることが感じられました。

震災から3年たちましたが、震災時やその後のお話を伺ったり、今は少しずつ気持ちも癒されてきているというお話にほっとしたり、また、学生時代の懐かしい話に耳を傾けたり、お集まりの皆さんと楽しいひと時を過ごすことができました。

終了後には、有志の方とご一緒に伊達政宗公の廟所である瑞鳳殿を訪れました。

左は瑞鳳殿に入る涅槃門、右は瑞鳳殿。瑞鳳殿は1637年に政宗公の遺命により造営され、国宝に指定されたのですが、戦災により焼失。1979年(昭和54年)に再建され、当時の桃山様式の絢爛豪華な鮮やかな色彩が甦ったという、見事な建造物でした。

カテゴリー: 未分類

大妻同窓会宮城総会が開かれました はコメントを受け付けていません

「大妻さくらフェスティバル2014」のご案内

3月29日(土)、午前10時30分から午後4時に、大妻女子大学千代田キャンパスにおいて、「大妻さくらフェスティバル2014」が開催されます http://www.chiiki.otsuma.ac.jp/wp/

その中に、卒業生が企画する「桜色の和胡桃作品をつくってみよう!」という体験コーナーがあり、カスタネットや万華鏡、リースなどが無料で製作できます。

場所は、校舎B棟246教室、時間は11時~15時です。

材料が無くなり次第、終了となりますが、同教室には色々な和胡桃作品や春をイメージした卒業生の作品(つまみ絵・刺繍・石鹸カービング・羊毛スィーツ・染色など)も展示します。卒業生の皆様、是非、お立ち寄り下さいませ。

カテゴリー: 未分類

「大妻さくらフェスティバル2014」のご案内 はコメントを受け付けていません

高校・大学の卒業式

平成25年度の卒業式が、大妻多摩高等学校が3月17日(月)、大妻高等学校が3月19日(水)、大妻女子大学が3月21日(金)にそれぞれ執り行われました。

大学の卒業式会場はパシフィコ横浜。袴姿の卒業生で会場周辺は、 華やかな雰囲気に包まれました。

華やかな雰囲気に包まれました。

大妻コタカ記念会からは会長がそれぞれの卒業式に出席し、大妻コタカ賞を高校には1名ずつ、大学には18名に授与しました。受賞者は皆、優秀な成績を修めて卒業し、これからの活躍が大いに期待されます。

卒業生の皆様のこれからに幸多きことをお祈り申し上げます。

カテゴリー: 未分類

高校・大学の卒業式 はコメントを受け付けていません

文化講演会「三番町界隈の今と昔」

3月8日(土)午後2時から、今年度第3回目の文化講演会が「三番町界隈の今と昔」をテーマに開催されました。

講師は大妻中学高等学校教諭である寺尾隆雄先生で、ご用意いただいた資料をもとにビデオも流しながら、1時間半の時間を熱く語っていただきました。

大妻コタカ記念会の文化講演会は、会員だけではなく一般の方にもご参加いただけるもので、この日は男性の方も多く、また、近隣にお住まいの方も多数おいでになりました。

大妻コタカ記念会の文化講演会は、会員だけではなく一般の方にもご参加いただけるもので、この日は男性の方も多く、また、近隣にお住まいの方も多数おいでになりました。

大妻学院は三番町にありますが、一番町から六番町までばらばらに配置されています。それはなぜか、ということから講演が始まりました。

この辺りは谷と台地が複雑に入り組んでいる場所で、江戸城の正面の大手門の前方は何重にも堀を巡らせ幕府の要人が大きな屋敷を構えていたのに対し、城の裏手は将軍直属の番方(旗本)が、一番組から六番組にわかれて台地に住み江戸城の守りに当たったことから、一番町から六番町までの「番町」が形成されたのです。

家康は甲州街道を経て麹町通りから江戸城に入り、そのまま旗本を常駐させたため、番町は江戸で最初に武家屋敷が立ち並び、市街化した街になったそうです。

またこの番町界隈にはたくさんの文人が住んでいたことに話が進みました。

塙保己一和学講談所は碑が立っていることで、ご存知の方も多いでしょうが、永井荷風や坪内逍遥、国木田独歩の住居が大妻のすぐ近くにあったことや、東京家政学院の地が歌集「明星」の発祥の地であったり、武者小路実篤ら白樺派の人たちが多く住んでいたこと、大妻中高の場所で津田女子英語塾が開かれたこと、樋口一葉が思慕を寄せた平河町の半井桃水宅へ文京区の菊坂から歩いて来ていたことなどをお話しいただきました。

歴史ある番町について興味ある話を他にもたくさん教えていただき、時間もあっという間に過ぎました。

会場となった大妻学院本館11階には「チェンジングアート」が掲げられています。これは見る方向によって違う絵が見られるもので、大妻周辺の昔と今が見事に描かれています。

この日の内容ともつながり、皆様は興味深くご覧になっていらっしゃいました。

参加いただいた皆様ありがとうございました。今年度の文化講演会はこれで終わりとなりますが、また来年度も多くの人の興味関心のあるテーマで、引き続き開催していきますので、どうぞ足をお運びいただきたいと思っております。会誌「ふるさと」や、ホームページなどでご案内してまいります。

カテゴリー: 未分類

文化講演会「三番町界隈の今と昔」 はコメントを受け付けていません

文化講演会「三番町界隈の今と昔」のご案内

来る3月8日(土)午後2時から、大妻女子大学本館11階において、大妻コタカ記念会主催文化講演会「三番町界隈の今と昔」を開催いたします。

古くからたくさんの歴史上の人物や文人が住んでいた番町界隈、とりわけ大妻ゆかりの由緒ある三番町界隈についてを、大妻中学高等学校の寺尾隆雄教諭がお話しくださいます。

どうぞお誘い合わせのうえおいでください。講演会についての詳細は、大妻コタカ記念会ホームページで。 http://www.otsuma-kotaka.or.jp/?news&d=20140128

また、会場となる大妻女子大学本館11階には「江戸の街の今と昔」を描いたチェンジングアートが設置してありますので、そちらもお楽しみください。

大妻とこの三番町との出会いは大正6年(1917年)にさかのぼります。

それまで山階宮(やましなの宮)邸の官舎(現在の千代田区富士見町の地)を教場としていた「大妻技芸伝習所」は前年に各種学校としての設立認可を受け、生徒数も年々増加の一途をたどっていた上に、宮家の改築が伴い、学校用地の取得が急務になっていました。

そして八方探した結果、大正6年、旧幕臣佐野善左衛門邸跡である現在の千代田キャンパスの大学校舎北側にあたる麹町区上六番町7の土地を購入し、移転したのです。(その後南側の土地も購入)

幸いなことに山階宮家から校舎としていた建材を拝領し、華頂宮家からいただいた通用門を校門として新校舎が落成しました。この宮家への恩義が大妻の旧校歌にこめられています。

私塾を開いて9年目にして、大妻良馬、コタカ夫妻の手になる学校が三番町のこの地にこうして築き上げられたのです。

カテゴリー: 未分類

文化講演会「三番町界隈の今と昔」のご案内 はコメントを受け付けていません

大妻でのお正月

明けましておめでとうございます。

新しい年が始まり、皆様の安寧とご多幸を心よりお祈り申し上げます。

今年も大妻コタカ記念会へのご支援ご協力をどうぞよろしくお願いいたします。

時代とともにお正月の過ごし方は変化し、多様化していますが、戦後間もない戦争の傷跡がまだ生なましく物資の乏しかった時代に、大妻でのお正月はどんなだったのでしょう。

その思い出を、1991年(平成3年)1月8日発行の大妻学院報に当時常任理事であった長岡晃夫先生(現大妻学院顧問)がお書きになっていますのでご紹介いたします。

『焼け野原の中に大妻のコンクリート造りの校舎がひときわ目立って残っていた。大妻コタカ先生も焼け出されて、その校舎の校長室に畳を敷き込み、寝起きされていた。入り口とお住居を仕切る戸棚の裏には、出勤された先生が朝の挨拶とともに捺印してゆく出勤表が張り付けられていた。総勢二百人に満たず、先生方のお名前もすぐに覚えられるような昭和二十二年の大妻は、大妻先生を中心とした家族的な雰囲気の中にあった。

校内の大教室は畳が敷かれ、昼間は長座卓を使って授業が行われ、授業が終わると校内寄宿となっていた。準備室に積まれた寝具の山が崩れ、夜のとばりがおりるまで、そこは明るく弾んだ屈託のない談笑の声が満ちていた。

十二月の学期末も過ぎると、昼間の学生・生徒のざわめきも夜の寮生の談笑も消える。教職員の方々もそれぞれに故郷にと帰省されて、一人また一人と周りから人々が去って怖いような静寂だけが取り残される。

元旦の朝食(といってもすいとんかサツマイモ)が終わるころになると、校内の残った先生やお部屋の人たち十人ほどが大妻先生のもとに集まり、音楽の先生のピアノで簡単な式が始まる。それでも一応式次第にのっとり、新年のご挨拶や君が代から年の始め、校歌を全員で斉唱した。皇居、伊勢神宮の遙拝、それぞれの故郷の氏神さま方向に向かって、父母、ご先祖さまへの礼拝など信仰心の深かった先生を中心に静かでひきしまった小さな集まりであった。

この式が終わると先生は皇居参拝、日枝神社、大宮の氷川神社、靖国神社などのお宮参りに出かけられた。こうした正月の行事は、公式の式典がなくなった昭和二十一年から先生のお亡くなりになるまで欠かさず続けられた、と聞いている。

焼け跡の藜(あかざ)や校庭の桑の葉で空腹を癒していた時代にあって、先生は頂き物など少しの食べ物でも周りの人たちと常にわかちあわれていた。こうしたなかから、お正月のためにと少しずつ貯めておかれたほんのひとつかみのおせち料理と神棚用のお酒の残りでの乾杯であったが、新年を校内で迎えた者たちにとって本当に心温まるひとときであり、新しい年を迎えた喜びとも、期待とも、決意ともいえる感慨を覚えたものだった。』

大妻コタカ先生を中心として、ささやかでも心の繋がりの深さを感じさせるお正月の過ごし方が窺えます。そして信仰心の篤かったコタカ先生のお姿が浮かんできます。

この時代から60年以上の時が過ぎていますが、日本人にとってお正月は文末にある「新しい年を迎えた喜び、期待、決意」をもたらしてくれます。

元日の朝日新聞天声人語の言葉をいただいて、いや重(し)け吉事(よごと)、いや重け吉事。

※いや重け吉事とは…万葉集全20巻の最後の大伴家持の詠んだ元旦の祝い歌である「新しき年の始の初春の今日降る雪のいや重け吉事」より。

吉事とはよいこと、幸運なこと。そして、当時、雪は豊饒のしるしとされていた。

カテゴリー: 未分類

大妻でのお正月 はコメントを受け付けていません

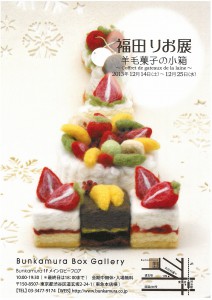

福田りお展~羊毛菓子の小箱~

大妻コタカ記念会の生涯学習講習会で、今年度から開講している羊毛フエルトの講師である福田りおさんの作品展が、12月14日(土)から25日(水)まで、渋谷のBunkamura Box Gallery(1階メインロビーフロア)で開催されます。入場無料ですので皆さんでお出かけください。

大妻コタカ記念会の生涯学習講習会で、今年度から開講している羊毛フエルトの講師である福田りおさんの作品展が、12月14日(土)から25日(水)まで、渋谷のBunkamura Box Gallery(1階メインロビーフロア)で開催されます。入場無料ですので皆さんでお出かけください。

また、期間中ワークショップも開かれます。クリスマスを控えたこの時期、自分で作った可愛いスイーツでお部屋を飾るのも楽しいですね。こちらは事前予約が必要です。(参加費各回6,300円 15日のみ10,500円) 予約は03-3477-9174(福田りお展ワークショップ予約申し込みとお伝えてください)

カテゴリー: 未分類

福田りお展~羊毛菓子の小箱~ はコメントを受け付けていません

大妻コタカ先生 44年祭

12月3日(火)大妻コタカ先生の44年祭が、今年から新しい場所となった大妻学院本館11階で執り行われました。

祭壇の左右にはコタカ先生写真が掲げられ、優しい笑顔にとても心なごむ思いがしました。

年祭は靖国神社の神官により、修祓、献饌、祝詞奏上と進み、参列者全員による玉串奉奠をした後、撤饌と滞りなく終了。最後に神官の方から、「新しい場所に移って、コタカ先生は学生の学業に励む姿や大妻学院の発展を見守っておられるでしょう」というご挨拶がありました。

その後、バスで大妻家の墓所がある多磨霊園に向かい、仲良く並ぶコタカ先生、良馬先生のお墓にお参りをしました。

この日は雲ひとつない晴天で、園内の木々は色づき、素晴らしい景色を見せてくれました。

年祭の会場となった本館は、今年の3月に竣工しました。

写真は11階から靖国神社方向を写したものです。

近年、周辺には高い建物が多くなり、コタカ先生のいらしたころの景色とは様変わりしています。

昭和11年〈1936年)に鉄筋の校舎が竣工した時のコタカ先生の言葉をご紹介します。

「地階ともに6階建堅牢でしかも明朗なこの校舎で、生徒たちは嬉々として勉強にいそしんでおります。その様子を見ますごとに本当に言い知れない感慨が私の脳裏に浮かびます。(以下略)」

カテゴリー: 未分類

大妻コタカ先生 44年祭 はコメントを受け付けていません

文化講演会「江戸文化の仕掛け人~蔦屋重三郎~」

大妻コタカ記念会第2回文化講演会を11月30日(土)午後2時から、大妻コタカ記念会館で開催しました。

今年の講演会は“江戸”をテーマとしており、今回は江戸文化の仕掛け人である蔦屋重三郎についてを、大妻女子大学文学部日本文学科の教授である石川了先生にお話しいただきました。

今年の講演会は“江戸”をテーマとしており、今回は江戸文化の仕掛け人である蔦屋重三郎についてを、大妻女子大学文学部日本文学科の教授である石川了先生にお話しいただきました。

先生は近世中・後期の江戸戯作を中心に研究しておられ、現在は知と戯の文芸である江戸狂歌と、その作者及び江戸狂歌壇の動向に夢中になっていらっしゃるそうです。また、十六斎弥種(とろくさいやだね)という別号・俳号をおもちになるという粋な先生でいらっしゃいます。

講演の主題である蔦屋重三郎(略して蔦重という)について、資料をご用意いただき、それに沿って話が進められました。

徳川時代の中ごろに生まれた蔦重は、幼いころに実母と離別し、喜多川家の養子となり、若干17歳にして狂詩文集を刊行して一躍著名人になります。その後の蔦重の活動を、出版者としての活動・文化人としての活動・それに関連する事項の側面から解説されました。

従来のものより安価でコンパクトな蔦重版吉原細見の出版や多色摺遊女画集の出版、錦絵の版行・流通にも関与して名声を高め、27歳頃には吉原の大門口より八軒目に独立した店舗を構えるほどになっていきます。

また、狂歌師や戯作者、また学者としても人気を博したマルチな文化人である大田南畝(大田蜀山人)との親密な交際によって、狂歌・狂文の書物も多数出版し、自らも狂名を蔦唐丸(つたのからまる)と称して、狂歌壇に参画します。天明年間刊行の主な狂歌関係書は蔦重がそのすべてを刊行するまでになったことから、蔦重の出版者としての力がいかに大きかったかを知ることができます。

さらに、絵師北川豊章を歌麿と改号させて、自店版黄表紙に登用したり、絵の主力商品を豪華な絵本から芝居画・相撲画・美人画の浮世絵出版にシフトさせ、葛飾北斎による役者絵を刊行をし、後には北斎から斬新なデフォルメされた役者絵を描く東洲斎写楽を重用するなど、浮世絵の世界でも大活躍をみせます。

他にも十返舎一九が蔦重の世話になったことや、蔦重が伊勢松坂の本居宣長を訪問したことなども話され、47歳で病没するまでを実に詳しく、またわかりやすく楽しくお話しくださいました。

1時間半があっという間で、もっともっとお話を聞いていたいという思いは私だけではなかったことでしょう。

この講演会には石川ゼミの卒業生もたくさん参加され、終わってからは先生と懐かしく談笑する光景が見られました。

次回の文化講演会は3月8日(土)午後2時より、大妻女子大学本館11階 会議室において、 <三番町界隈の今と昔>をテーマに、大妻周辺の地理、歴史についてを、大妻中高教諭寺尾隆雄先生にお話しいただきます。

多くの皆様のご参加をお待ちしております。

カテゴリー: 未分類

文化講演会「江戸文化の仕掛け人~蔦屋重三郎~」 はコメントを受け付けていません

紅葉の集い

幟(のぼり)がはためきにぎわう明治座で、毎年恒例の「紅葉の集い~十一月花形歌舞伎~」が11月17日(日)に開催されました。

幟(のぼり)がはためきにぎわう明治座で、毎年恒例の「紅葉の集い~十一月花形歌舞伎~」が11月17日(日)に開催されました。

大妻コタカ先生はお芝居が好きで、皆さんと一緒に観劇に出かけられることを何よりの楽しみにしていらっしゃいました。 コタカ先生がお元気な頃から、毎年「紅葉の集い」を観劇会として続け、現在に至っています。

明治座入口には大妻コタカ記念会の受付を出し、参加者の来場をお待ちしました。

今年の演目は、歌舞伎十八番の内の「鳴神」・長谷川伸作「瞼の母」そして大喜利「供奴」

「鳴神」は、高僧鳴神上人(市川右近)が、自らの法力により龍神を滝つぼに閉じ込めたため旱魃となり人々は苦しんでいた。そこに勅命を受けた雲の絶間姫(市川笑也)が、上人を堕落させその行法を破るため上人のもとにやってくる。絶間姫は見事その目的を果たし、龍神は飛び去り、雷鳴がとどろき雨が降り出すという内容。市川家の歌舞伎十八番とあって重厚で、荒事の魅力が味わえた作品でした。

「瞼の母」は、五歳で母親と生き別れた番場の忠太郎(中村獅童)が、江戸に母がいると聞き、やっとの思いで母を探し当てるが、母(片岡秀太郎)は世間のしがらみから、博徒になった忠太郎を拒絶。しかし忠太郎の妹の言葉で母は考えを改め、立ち去った忠太郎を追うが、忠太郎は瞼に映る母の面影を抱いて何処へともなく去っていく。母子の情愛を切なく哀しく描いた長谷川伸の名作で、中村獅童の好演が印象的でした。

最後の「供奴」では、尾上松也の足拍子を踏んでの踊りは華やかで軽快で、歌舞伎舞踊を楽しみました。

終わって、帰りは甘酒横町の店をのぞきながら駅まで歩くのも楽しいものでした。

カテゴリー: 未分類

紅葉の集い はコメントを受け付けていません